WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

L’histoire de la musique contient peu de destins prenants, avec le temps, un relief si puissant et universel que celui de Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozart naît à Salzbourg en 1756. Son père Leopold, violoniste dans l’orchestre de la Cour Archiépiscopale, dont il devient en 1757 Compositeur de la Cour et de la Chambre, repère très tôt les capacités de son fils. Lorsqu’il donne à Wolfgang ses premières véritables leçons de clavecin, il n’a que quatre ans, mais se montre étonnamment doué. Son père exploite immédiatement ces talents et en 1762, pour ses six ans, Wolfgang et sa sœur Nannerl (de cinq ans son aînée) jouent devant l’impératrice Marie-Thérèse à Schönbrunn !

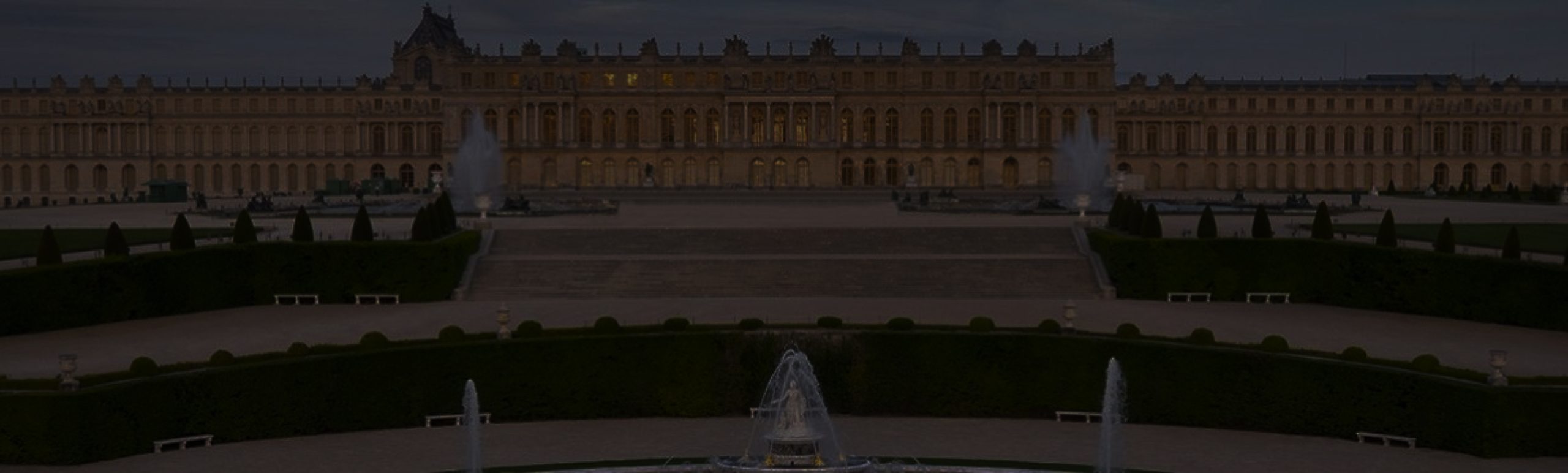

Afficher plusS’ensuit dès 1763 une tournée « familiale » de trois années à travers l’Allemagne et jusqu’à Paris où les Mozart demeurent cinq mois et sont fêtés et accueillis partout, jusqu’à Versailles. De Madame de Pompadour au cercle de musiciens allemands de la capitale, le jeune Mozart fait des rencontres passionnantes (notamment Philidor !) et s’exerce à la composition pour clavecin avec brio. La suite du périple le mène à Londres pour seize mois, qui sont marqués par une réception des souverains et la rencontre déterminante de Jean-Chrétien Bach. Mozart écrit ses premières symphonies et joue dans les « Concerts Bach-Abel ». Puis il part pour la Hollande, et y tombe malade de surmenage, avant de reprendre la route pour Paris, puis de traverser la France et la Suisse pour retrouver Salzbourg en 1766. Viennent les premières œuvres sacrées, et la composition à Vienne en 1768 du premier opéra, La finta semplice, puis de Bastien et Bastienne, avant que Mozart n’entame en 1769 son premier voyage italien : quinze mois de concerts et de rencontres (le Pape mais surtout le Padre Martini et Myslivecek), et la commande de l’opéra Mitridate, Re di Ponto, créé à Milan en 1770 par un compositeur de quatorze ans…

En 1772, le nouvel Archevêque de Salzbourg, Hieronymus Colloredo, nomme Wolfgang Konzertmeister, ce qui l’incite à écrire de nombreuses symphonies, mais l’opéra le tenaille, toujours lié à de prestigieuses commandes, et la création de Lucio Silla à Milan en 1772, puis de La finta giardiniera à Munich en 1775 font de lui un perpétuel voyageur, même si Il Re Pastore est créé à Salzbourg. De nombreux chefs-d’œuvre naissent dans cette période : les premiers concertos pour piano, dont le n°9 dit « Jeunehomme » est l’œuvre fondatrice de ce genre (1777), mais aussi de nombreuses sonates, quatuors, et les premières grandes œuvres sacrées.

Mais les rapports avec Colloredo se gâtent quand il refuse à Mozart un nouveau congé : Wolfgang démissionne et part pour Mannheim puis Paris, où il arrive en 1778, clairement pour trouver un poste. On ne lui propose que celui d’organiste de la Chapelle Royale de Versailles, qu’il refuse. Malgré plusieurs commandes de symphonies et du Concerto pour flûte et harpe, Mozart repart déçu, sa mère étant de surcroît décédée à ses côtés lors de cet ultime et éprouvant voyage. Il revient faire pénitence à Salzbourg où il est nommé organiste de la Cour en janvier 1779. Mais ses rapports avec Colloredo s’enveniment à tel point qu’il se fixe à Vienne en 1781, comme musicien indépendant, peu après la création de Idomeneo à Munich. C’est à Vienne qu’il épouse Constance Weber en 1782, année de la création au Burgtheater de L’Enlèvement au sérail commandé par l’Empereur Joseph II. Ce singspiel en allemand, véritable opéra-comique dans la tradition française, mais en langage local, défraye la chronique. C’est le début d’une période de succès viennois pour Mozart (nombreuses symphonies comme « Haffner » ou « Linz », quatuors, sonates et concertos pour piano), de rencontres fécondes, d’abord avec Joseph Haydn son aîné de vingt-quatre ans, avec lequel il établit une forte relation amicale confortée par une admiration réciproque, mais aussi avec le Baron van Swieten qui l’initie à Bach et Haendel, enfin à l’entrée dans la Franc-Maçonnerie.

Mozart cependant doit vivre de sa musique, alors que tout compositeur de son temps n’aspire qu’à un poste lui assurant salaire et pérennité : quelques leçons données à l’aristocratie et les recettes de ses concerts assurent ses revenus, mais sans régularité. Mozart fournit pourtant une impressionnante quantité de musique qu’il interprète le plus souvent, comme la douzaine de concertos pour piano de sa maturité, en parallèle des opéras qu’il écrit avec un génie éblouissant : ainsi la trilogie Da Ponte, avec Les Noces de Figaro (Vienne 1786), Don Giovanni (Prague 1787) et Così fan tutte (Vienne 1790). En 1787 il est nommé par Joseph II Compositeur de la Chambre Impériale et Royale, mais avec des appointements décevants, qui ne le sortent pas d’un endettement pesant. Mozart n’arrive pas suffisamment à convaincre l’élite viennoise, qui ne prend pas conscience de ce talent hors norme et le laisse se dépêtrer dans de véritables difficultés matérielles. En 1788, Antonio Salieri, tout auréolé des gloires qu’il vient de connaître à Paris, est nommé Maître de Chapelle Impérial : il va focaliser l’attention des Viennois pendant une décennie, prenant la place laissée par Gluck dans leur Panthéon.

Malgré de réels succès, l’année 1791 marque la fin de la vie de Mozart dans une production pléthorique où le génie éclate de toutes parts malgré une santé déliquescente : le fabuleux Concerto pour clarinette, le dernier Concerto pour piano, La Clémence de Titus commandée par l’Opéra de Prague, enfin le succès d’un opéra sans égal : La Flûte enchantée, singspiel écrit et dirigé par Schickaneder dans son Theater auf der Wieden. Mais c’est un triomphe quasiment posthume : Mozart décède deux mois après la première de la Flûte. Il laisse de nombreuses œuvres inachevées, notamment le célèbre Requiem, une veuve éplorée et deux enfants dans le besoin.

Ce destin mêlant célébrité et génie, fastes et déceptions, enfin une mort maladive en pleine maturité, fut considéré comme dramatique dès la période romantique, et laisse souvent penser que Mozart s’inscrit dans un cercle de poètes germaniques « maudits », au côté d’un Schubert ou d’un Büchner, autres météores n’ayant pas reçu de la société la reconnaissance méritée. On a vite noirci le tableau avec la fosse commune dans laquelle il fut pourtant « normalement » enterré, et l’œuvre polémique Mozart et Salieri de Pouchkine fit le reste.

Le regret est avant tout de ne pas connaître la production que Mozart aurait pu engendrer s’il avait vécu quatre décennies de plus, comme Haydn : décédant la même année que Beethoven en 1827 ? Ou en 1830, au moment où Berlioz crée sa Symphonie Fantastique ? Quels précipices musicaux nous envahissent soudain…

La postérité de Mozart est aujourd’hui de premier plan, mettant ses opéras et son œuvre pour clavier en permanence à l’affiche, et faisant de son Requiem une œuvre emblématique d’un « Sturm und Drang » en devenir. Sans imposer de révolution comme Beethoven, Mozart utilise les formes de son temps pour les emmener vers une perfection et une habileté qu’ont permis son extraordinaire faculté à fusionner les styles italien, allemand et français, et à tirer le meilleur parti des cadres, des livrets, des instruments et des voix. Ce classicisme intemporel qui fait chanter mieux que quiconque les peines féminines, séduit toujours alors que le monde aristocratique qui l’a engendré s’est éteint avec Mozart, laissant les héros des révolutions découvrir d’autres continents artistiques et musicaux. Mais l’évidence de son écriture, la simplicité désarmante avec laquelle elle sait émouvoir, font que « le silence qui vient après » est toujours de Mozart…

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir