JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687)

Jean-Baptiste Lully, infatigable musicien, violoniste, chanteur, compositeur, danseur et directeur de théâtre, est l’inventeur de l’opéra français, créant pour un siècle un corpus d’œuvre qui sera le « répertoire » de l’opéra français jusqu’à la Révolution. Né à Florence en 1632, Giovanni Battista Lulli y est repéré par le Duc de Guise et arrive à Paris en 1646, à quatorze ans seulement, entrant au service de la Princesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle. Il réalise vite pour elle La Compagnie des Violons de Mademoiselle imitant les Vingt-quatre Violons du Roi. Mais la disgrâce de la Princesse après la Fronde oblige Lully à se trouver un nouveau destin… Ce sera dans les Vingt-quatre Violons !

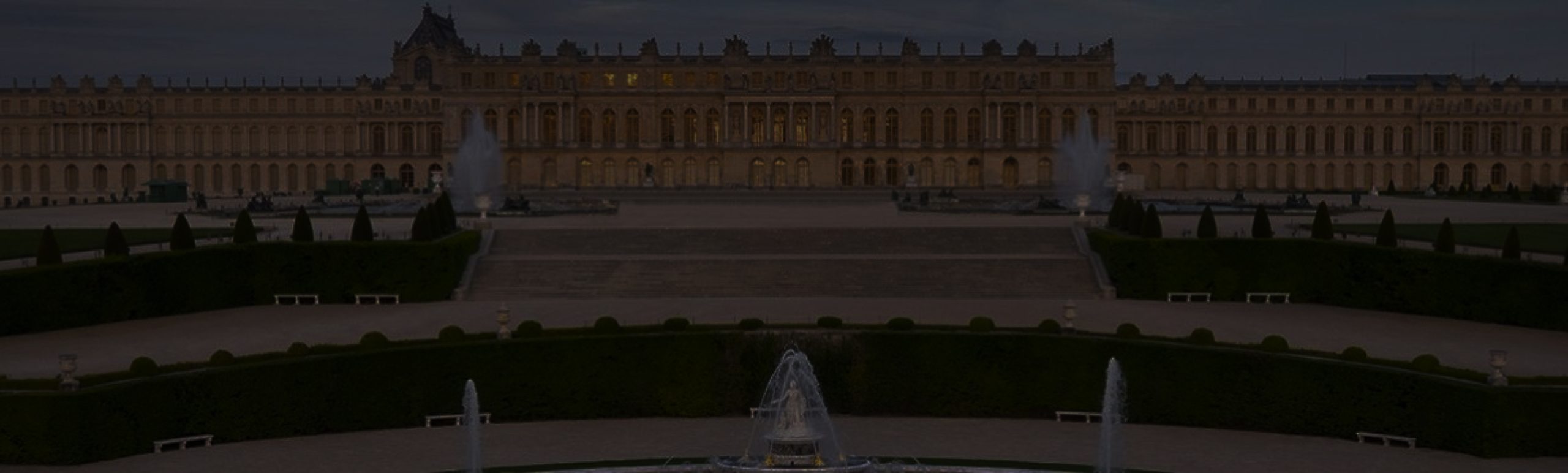

Afficher plusRapidement intégré au cercle royal, il crée auprès du juvénile Louis XIV, dont il est le compagnon de danse dans les ballets de Cour, notamment le Ballet royal de la Nuit (1653), la Bande des Petits Violons. Du Ballet d’Alcidiane (1658) au Ballet des Arts (1663) et au Ballet des Muses (1666), les grandes heures du ballet de Cour à la française sont signées de Lully. D’abord compositeur de musique à danser, il devient vite le grand ordonnateur des spectacles royaux, s’occupant du moindre détail lors des répétitions, faisant de son orchestre une formation d’élite, et développe avec Molière la comédie-ballet, entre 1664 à 1671. Le Bourgeois Gentilhomme (1670) en sera le chef-d’œuvre, aux côtés de George Dandin et Monsieur de Pourceaugnac.

Mais Lully veut aller plus loin, et obtient en 1672 de Louis XIV le privilège royal de faire représenter de l’opéra, créant ainsi l’Académie Royale de Musique, institution toujours vivante de nos jours sous la forme de l’Opéra national de Paris. En pratique, c’est Robert Cambert qui avait obtenu le privilège et créé l’institution l’année précédente, avec beaucoup de succès, mais sans en maîtriser la gestion, qui se finit en faillite. Lully sut pousser son avantage auprès du Roi et racheta le privilège. Il devint le seul à pouvoir faire jouer de l’opéra en France, empêchant de fait les autres musiciens de le concurrencer (ce qui sera préjudiciable notamment à Charpentier).

C’est avec l’auteur Philippe Quinault que Lully développe dès 1673 la tragédie lyrique, qui est une adaptation française de l’opéra italien et du ballet de cour. Accordant une grande importance à la danse, et au rôle du chœur, l’opéra lullyste s’attache à dépeindre les sentiments et le destin tragique de héros mythologiques, dans lesquels la Cour de France identifie souvent le plus grand Roi du monde. Ouvrage créé pour le Roi, la tragédie lyrique comporte un prologue allégorique à la gloire du Souverain.

Le succès des opéras de Lully doit beaucoup au travail commun qu’il réalise avec Quinault pour créer une œuvre d’art totale : le rythme de l’œuvre est porté par un livret efficace, par une prosodie s’adaptant parfaitement aux lignes musicales, et le résultat rend à merveille les lamentations, les airs de bravoure ou de fureur, l’incantation du chœur. C’est véritablement une tragédie mise en musique, et la splendeur de la langue française sera rarement servie avec tant de génie. Lully enfin sait tirer des larmes de son public, et celles de son premier spectateur, le Roi, qui pleure le destin tragique et les amours infinis de Persée ou d’Atys, ému par des duos d’une beauté renversante.

Lully compose ainsi la musique de trente ballets de Cour, en assurant aussi la chorégraphie et la mise en scène, de neuf comédies-ballets, puis celle de quatorze tragédies lyriques, dont on retiendra principalement le premier chef-d’œuvre Alceste (1674) comportant déjà une scène de songe, et la fameuse « Pompe Funèbre », puis Thésée (1675), Atys (1676), l’opéra du Roi, avec une scène de sommeil anthologique, Persée (1682), Phaéton (1683), Roland (1685), enfin Armide (1686), dernier et absolu chef-d’œuvre.

Surintendant de la Musique de Louis XIV, Lully exerce un pouvoir omnipotent sur le monde musical durant deux décennies, régnant à la Cour, où il donne à la musique sacrée du Roi une ampleur nouvelle à la mesure de la gloire dont le Souverain pare toutes les expressions artistiques (une douzaine de grands motets imposent un style français qui va perdurer jusqu’à la Révolution), mais aussi à Paris où ses opéras remportent un très grand succès.

Sa fin est en forme d’anecdote : Lully compose son fameux Te Deum non pas pour la gloire du Roi, mais pour le baptême de son propre fils. Louis XIV, qui est le parrain du fils aîné de Lully, assiste donc à la création de l’œuvre à la Chapelle de la Trinité à Fontainebleau en 1677. Ce Te Deum fut la musique sacrée la plus jouée de Lully. Mais c’est en le dirigeant en 1686 que Lully se blesse au pied avec la canne servant à battre la mesure : la gangrène l’emporte en mars 1687…

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir