ANDRÉ GRÉTRY (1741-1813)

Né à Liège dans une famille de musiciens, il intègre la maîtrise de la Collégiale Saint-Denis où son père était premier violon. Des cours de musique et la fréquentation assidue d’une troupe italienne lui donnent le goût de Pergolèse et celui de la composition.

Afficher plusÀ dix-huit ans, ses premières œuvres sont si prometteuses que des protections lui permettent d’étudier à Rome, où il s’installe au Collège Liégeois. C’est là qu’il découvre pleinement l’opéra italien. Durant ses huit années romaines, tout en écrivant de la musique religieuse auprès de Casali, Maître de Chapelle du Latran, le jeune Grétry trouve ses modèles dans l’opera seria comme dans l’opera buffa. Dès 1760 le triomphe de Piccinni le marque, et le Teatro Aliberti lui commande Les Vendangeuses en 1765 : c’est un succès en langue italienne qui débute sa carrière au théâtre !

Il se dirige vers Genève dès 1767, où il donne un opéra-comique en un acte, Isabelle et Gertrude, avec un franc succès. Voltaire lui conseille de monter à Paris. Grétry y arrive pour découvrir la tragédie lyrique, genre majeur mais en perte de vitesse faute d’un successeur de Lully et Rameau. C’est l’opéra-comique qui règne dans les cœurs. Grétry s’insère dans les milieux musicaux et mondains, et bientôt Marmontel lui donne le livret du Huron, qui remporte un grand succès en 1768 à la Comédie Italienne. À vingt-sept ans, Grétry perce donc à Paris par le biais de l’opéra-comique : son est suivie du rebond des Mariages samnites en 1776, au moment où les œuvres de Grétry connaissent un succès international : Bruxelles, Liège, Mannheim, Stockholm, Florence applaudissent ses opéras comiques, beaucoup montés en Allemagne et en Italie.

Le Jugement de Midas ouvre 1778 par un succès à Paris et un échec à la cour, que rachète l’extraordinaire accueil fait à L’Amant jaloux, créé à Versailles et vite célébré comme « le chef d’œuvre de l’opéra-comique ». Le livret de Thomas d’Hèle, moderne à souhait et construisant une intrigue charpentée, est mozartien par bien des côtés. Andromaque vient ensuite en 1780 : la seconde tragédie lyrique de Grétry, tirant beaucoup de leçons de Gluck pour s’adapter au goût parisien, ne parvient qu’avec difficulté à s’imposer. L’arrivée de Piccinni à Paris, provoquant la querelle des gluckistes et des piccinistes, laisse peu d’espace à Grétry…

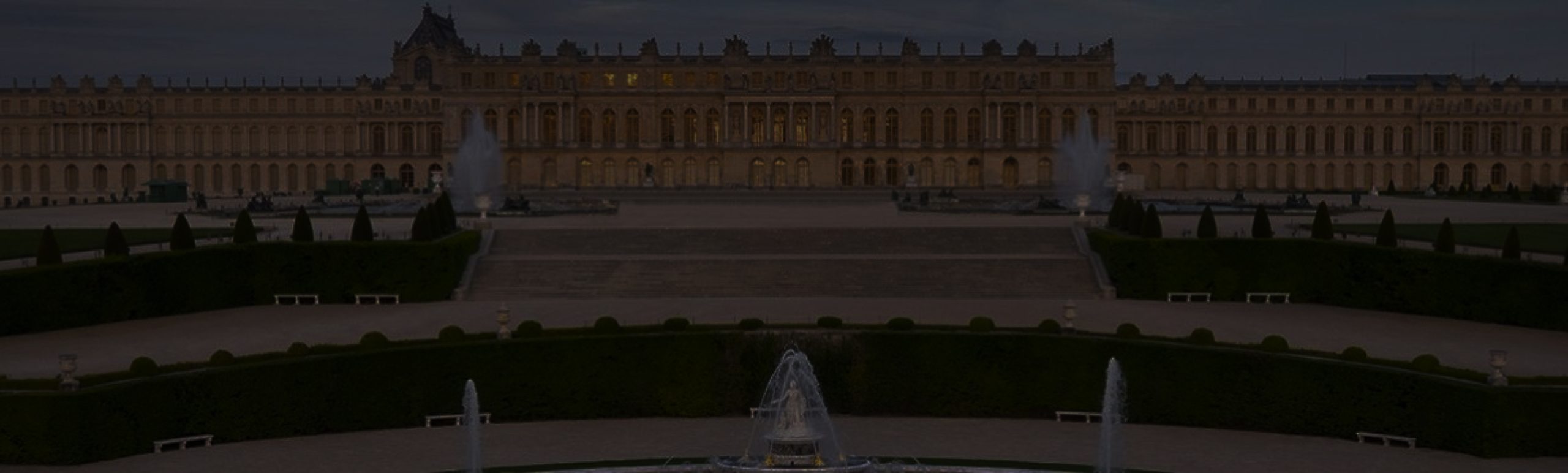

Mais son opéra-ballet La Caravane du Caire ranime l’enthousiasme du public de la cour en 1783 puis de Paris en 1784, voyant l’auteur applaudi par les gluckistes ! L’œuvre est une turquerie de haute volée, avec méchant pacha, valeureux français et une histoire d’amour bien enlevée : avec cinq cent six représentations jusqu’en 1829, on tient là l’un des très grands succès de la scène française. Panurge dans l’ile des lanternes lui succède sur cette voie en 1785. Mais c’est Richard Cœur de Lion, créé à la Comédie Italienne en 1784 sur un livret de Sedaine, qui marque l’apogée de Grétry. L’ouvrage est presque déjà un opéra romantique, avec l’emprisonnement et la délivrance du Roi Richard, et le rôle central joué par la musique. Au regard des événements politiques qui devaient en octobre 1789 faire jouer un rôle « royaliste » au grand air « Ô Richard, Ô mon Roi », sur la scène même de l’Opéra Royal de Versailles, provoquant le départ à jamais de la famille royale du château, cet opéra est à la fois l’aboutissement d’un compositeur, l’annonce d’un style artistique, mais aussi la marque historique puissante d’une époque finissante.

Après une période d’insuccès frappant plusieurs ouvrages mineurs, Grétry retrouve la faveur du public début 1789 avec Raoul Barbe-Bleue, dont le thème était propre à passionner le musicien et ses spectateurs. À la veille de la révolution, la position de Grétry est au firmament du public parisien comme de la cour dont il est presque le compositeur officiel.

Sa rencontre avec le jeune Nicolas Bouilly qui lui écrit le livret de Pierre le Grand en 1790 est une aubaine : l’œuvre exalte un souverain qui fait tout pour le bien de son peuple et sait écouter les conseils, parabole tout à fait attendue de l’auditoire ! Suit le succès de Guillaume Tell écrit avec Sedaine en 1791 : le sujet patriotique et la haine style « italien », le charme de l’écriture, l’inventivité des mélodies font mouche et on le compare au grand Philidor. Il nomme Le Huron son « œuvre premier », et entame une brillante carrière. Dès 1769, il crée Lucile également sur un livret de Marmontel : la sensibilité et les « sentiments honnêtes » dépeints par la musique de Grétry font miracle. Ses « émotions pathétiques » sont telles que, pour la première fois à la Comédie Italienne, tout l’auditoire fond en larmes ! Grétry sait toucher le cœur de cette société bourgeoise, dépeignant magnifiquement le « bonheur domestique » autant que Greuze en peinture… La popularité des airs de Lucile est considérable, au point qu’en 1812 le quatuor « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? » est chanté par les Grenadiers de la Vieille Garde protégeant Napoléon du feu ennemi à Smolensk lors de la retraite de Russie ! C’est Le Tableau parlant, comédie bouffonne sur un livret d’Anseaume, débordant d’une folle gaieté, qui va asseoir Grétry comme le « Pergolèse français ». En 1770, il est le compositeur le plus à la mode à Paris, l’idole du public, celui qu’on s’arrache dans les soirées mondaines pour la finesse de son esprit autant que pour la célébrité de sa musique. Silvain a beaucoup de succès, Grétry se marie, Marie-Antoinette arrive à la cour de France pour épouser le futur Louis XVI. C’est pour la Dauphine qu’il crée L’Amitié à l’épreuve à Fontainebleau en octobre 1770 : voici Grétry à la cour, et immédiatement proche de la future Reine de France, qui adore la musique. C’est pour la cour qu’il crée Zemire et Azor en 1771, où Marmontel parodie La Belle et la Bête. Cette nouvelle œuvre dédiée à Madame du Barry lui vaut l’admiration de la famille royale, des courtisans puis du public, l’aspect fantastique de l’œuvre attisant la curiosité de l’auditoire, confondu par la mystérieuse scène du tableau magique… Triomphe absolu, et là encore Grétry donne le sentiment de proposer un nouveau type de spectacle.

1773 voit le succès du Magnifique écrit avec Sedaine, suivi de La Rosière de Salency, et surtout du premier « Grand Opéra » de Grétry, représenté à l’Opéra Royal de Versailles pour le Mariage du Comte d’Artois : Céphale et Procris. La nouvelle reine, Marie-Antoinette, s’est tellement entichée de Grétry qu’elle devient la marraine de sa troisième fille en 1774, justement prénommée Antoinette. En six ans à peine, le jeune liégeois arrivé inconnu à Paris en est devenu le principal compositeur, stipendié par la cour…

Mais la représentation d’Iphigénie en Aulide de Gluck, au printemps 1774, est une déflagration de modernité, et lorsque juste après, Céphale et Procris est présenté à l’Académie Royale de Musique, le public est déçu de son manque d’audace. Grétry est éclipsé par le Chevalier Gluck… La fausse magie en 1775, tièdement accueillie, de l’oppression qui en est la ligne de force, posent une œuvre promise à une belle carrière… Mais 1792 voit le répertoire des théâtres expurgé de toute œuvre faisant l’éloge du vieux système : la plupart des pièces de Grétry disparaissent avec les souverains qu’elles mettaient en scène… pour être remplacées par des brûlots politiques, comme La Rosière Républicaine, charge outrancière anticléricale qu’il signe en 1794, ou modifiées jusque dans le titre : Guillaume Tell ou les Sans-Culottes Suisses ! La censure est telle que produire une nouvelle œuvre devient quasi impossible, et Grétry ne tente pas beaucoup le diable, donnant même Joseph Barra. Il se consacre surtout à la rédaction de ses mémoires.

Un sursaut de gloire vient cependant avec Anacréon chez Polycrate en 1797, mais le style de Grétry n’a pas la force de ceux de Méhul ou Lesueur, pleinement en phase avec leur époque. Il produit encore quelques ouvrages mineurs jusqu’en 1803, mettant fin à soixante-quatre ans à une carrière glorieuse, mais trop attachée à la période de Louis XVI (et surtout de Marie-Antoinette dont il fut véritablement proche) pour lui survivre. Il se retire à l’Ermitage qui avait appartenu à Rousseau, et, admiré par Napoléon et sa famille, laisse les honneurs venir à sa vieillesse sous l’Empire, y compris sa statue érigée en 1803 à l’Opéra-Comique. Il a droit en 1813 à de considérables funérailles officielles qui célèbrent le grand compositeur connu de tous, alors que plusieurs de ses œuvres sont des piliers du répertoire… et le restent durant tout le XIXe. Ayant mis aux premiers plans de son métier un chant qui découle des vrais accents de la langue française, une belle veine mélodique et une exigence de livrets aptes au discours narratif dont le public est friand, Grétry produit une œuvre dont le style galant et sensible n’empêche pas les envolées lyriques. Mais il réussit surtout à porter le genre naissant de l’opéra-comique à un premier aboutissement : des personnages fortement caractérisés, la mise en avant de sentiments amoureux exacerbés, d’union familiale dans l’adversité, de patriotisme avant l’heure, sont en parfaite adéquation avec la société française de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

C’est Grétry qui fait triompher l’opéra-comique à la cour, et en fait l’égal du « Grand Opéra », par des œuvres comme Richard Cœur de Lion qui font le pont entre ces deux genres (ce qui reste une belle spécificité française). Musicien de théâtre par excellence, portant toujours attention à une déclamation « naturelle » et au charme de sa musique, il se définit lui-même en cet adage : « L’esprit flatte infiniment la nation française »…

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir