FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)

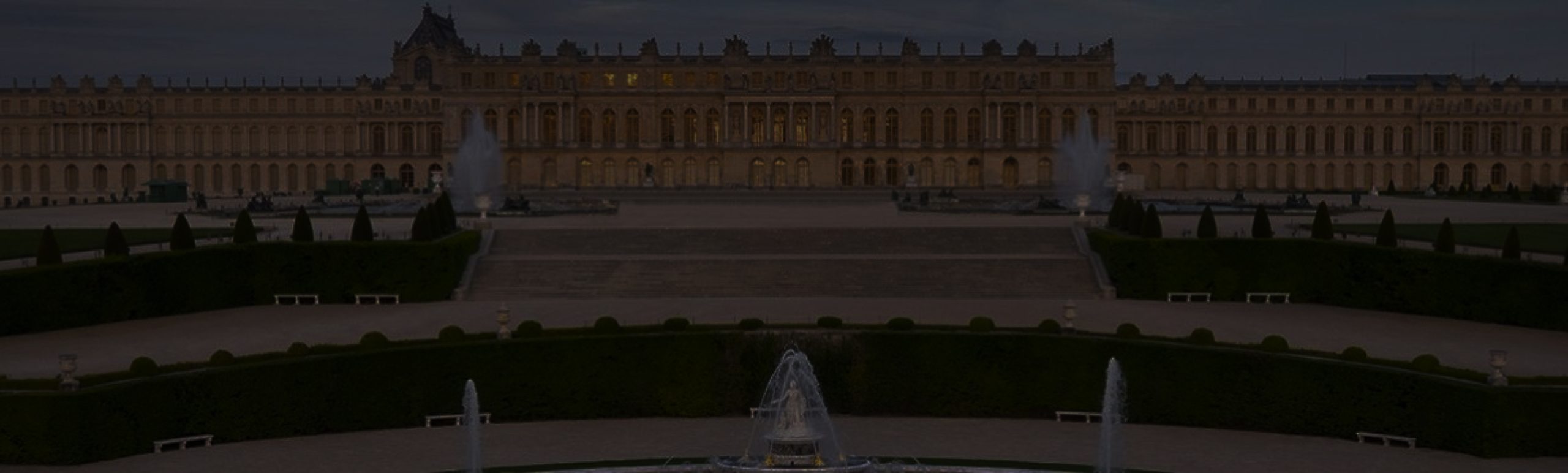

La seconde partie du règne de Louis XIV, celle qui recouvre l’installation à Versailles et la vieillesse du roi, est en soi une période passionnante pour la musique : Lully et Molière ont disparu, une nouvelle génération de musiciens arrive à maturité dans leur splendide héritage. Parmi ceux-ci, François Couperin a une place de choix, dans un créneau bien à lui cependant : un répertoire sacré et chambriste, qui ne s’approche pas du Grand Motet dont Lalande reste le maître, ni du monde lyrique pour lequel il faut dépenser l’essentiel de son énergie si l’on veut se donner une chance de le conquérir… et qui est assez incompatible avec une charge à la Chapelle du Roi.

Afficher plusDans la redécouverte des œuvres françaises de l’époque baroque, Couperin occupe cependant une place prioritaire. Son Tombeau par Ravel (1917) était déjà une consécration.

Dès le milieu du XXe siècle, ses deux messes pour orgue font l’objet de concerts et d’enregistrements, et ses Leçons de Ténèbres connaissent la célébrité grâce au disque d’Alfred Deller. Voici Couperin sorti de l’oubli. La curiosité des interprètes, puis celle du public, font ressortir l’originalité de son œuvre pour le clavecin, qui nous paraît aujourd’hui une « somme » de l’art du clavier français.

Né en 1668 à Paris, Couperin est le membre le plus illustre d’une dynastie de musiciens qui s’est principalement illustrée aux orgues de l’Eglise Saint Gervais, dont ils tinrent les claviers aux XVIIe et XVIIIe siècles. Son père Charles est le frère du grand claveciniste Louis Couperin (1626-1661) qui devient en 1653 le premier de la famille à tenir l’orgue de Saint Gervais. Titulaire à son tour, Charles laisse en 1679 le jeune François orphelin mais titulaire par survivance, avec un interlude assuré par le grand Lalande jusqu’à ce que François puisse tenir sa place. Elève de Jacques Thomelin (organiste de la Chapelle Royale), c’est par son entremise et celle de Lalande qu’il devient très tôt musicien du Roi, puis organiste de la Chapelle Royale de 1693 à 1733.

La vie de Couperin ne comporte en soi pas de traits saillants ni de combats homériques, pas de révolution musicale non plus. C’est ainsi sans doute qu’il s’impose comme le grand maître du clavier français au XVIIIe siècle, aux côtés de Jean-Philippe Rameau. Brillant musicien, compositeur prolifique, professeur de clavecin recherché des grands, il trace un parcours musical dont les œuvres publiées posent les dates principales.

En 1690 paraissent les deux œuvres maîtresses du répertoire de l’orgue classique français : la Messe à l’usage ordinaire des paroisses pour les fêtes solennelles, et la Messe propre pour les couvents de religieux et religieuses. Ces deux suites de pièces d’orgue sont les seuls témoignages laissés par Couperin de son instrument de travail principal… Improvisateur par essence, l’organiste français publie en effet assez peu. Mais ces deux messes sont le « grand œuvre » de Couperin, faisant briller l’instrument tout en maîtrisant ses effets, et réalisant le premier grand recueil d’orgue français, après les publications plus anciennes de Guillaume-Gabriel Nivers et Nicolas Lebègue, et celle de la même année de Gilles Julien. Couperin le Grand transcende ces maîtres, et l’invention mélodique de ses pièces d’orgue lui vaut la première place au Panthéon des organistes français…

Cette place de choix au sein de la Chapelle Royale inspire à Couperin nombre d’œuvres sacrées de petit effectif, en particulier une somme de Petits Motets à une ou plusieurs voix, et les fameuses Leçons de Ténèbres dont ne nous restent que celles du Mercredi Saint. Composées pour les religieuses de l’Abbaye Royale de Longchamp et interprétées lors de la Semaine Sainte de 1714, elles s’inscrivent dans la grande tradition des Ténèbres, mais avec une inspiration mélodique exceptionnelle qui a en assuré le succès.

Magnifique claveciniste, « Ordinaire de la musique de la Chambre de Sa Majesté pour le Clavecin », Couperin publie quatre livres de pièces pour cet instrument, de 1713 à 1730, et un traité L’Art de toucher le clavecin en 1716, qui font le pendant français aux recueils de Bach de la même époque. S’inspirant des Suites à la française, Couperin en transcende la logique pour créer ses « ordres » auxquels une poésie subtile donne des couleurs inédites et des pamoisons bien françaises en contraste avec la grande école contrapuntique. Les noms aussi curieux que Le Reveil-Matin, Les Barricades mystérieuses, Le Tic-toc-choc ou Les Ombres errantes, ne lassent pas d’interroger l’auditeur sur l’inspiration des pièces concernées… à mille lieues du Clavier bien tempéré !

En musique de chambre, Couperin suit la même voie et publie plusieurs sonates à partir de 1690, puis les Concerts Royaux (1722), suites de pièces issues de celles données devant le roi à son crépuscule, en 1714 et 1715 : « Je les avais faites pour les petits Concerts de Chambre, où Louis XIV me faisait venir presque tous les dimanches de l’année. J’y touchais le clavecin ». Ces rares témoignages de pièces composées et jouées dans l’intimité de Louis XIV ont souvent des couleurs qui rappellent l’organiste, avec un sens abouti du rythme, et des thèmes déjà galants, mais c’est avant tout un régal pour chaque musicien dont l’instrument sonne à son meilleur. « J’aime beaucoup mieux ce qui me touche, que ce qui me surprend », dit Couperin : voici un manifeste de sa musique, et son ancrage dans la tradition française…

Ce « chant noble et gracieux » selon Titon du Tillet va cependant mêler la musique française et la musique italienne, dont la victoire en tous lieux n’épargne pas la France. Couperin manie habilement les deux styles pour jouer en contrastes de leurs palettes respectives. Viennent ainsi Les Goûts Réunis (1724), Les Apothéoses (1724) qui accolent celles de Lully et de Corelli, enfin Les Nations (1726) où se succèdent en « Sonades et suites de simphonies en Trio » La Françoise, L’Espagnole, L’Impériale et La Piémontaise.

Quelques airs profanes et deux suites de pièces pour la viole complètent en 1728 ces œuvres chambristes, dont le goût théâtral est affirmé, mais reste toujours plus pittoresque que grandiose. Ses deux filles sont elles-mêmes des musiciennes accomplies : Marie-Madeleine (1690-1742) a été religieuse et organiste à l’Abbaye de Maubuisson, tandis que Marguerite-Antoinette (1705-1778) est devenue claveciniste de la Chambre du Roi.

Abandonnant sur la fin de sa vie les charges dont il était titulaire, Couperin s’éteint en 1733 en laissant une œuvre idiomatiquement française, au charme transcendant les siècles, et dont l’esprit parle la même subtile langue que le Turcaret de Lesage (1709), que les Lettres Persanes de Montesquieu et que l’Arlequin poli par l’Amour, première pièce de Marivaux en 1720…

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir