HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Berlioz est le compositeur le plus “français” de l’histoire de la musique, héros du romantisme, combattant au sein même de ses compositions colossales les carcans musicaux hérités du passé, pour créer l’orchestre moderne. Un destin extraordinaire où sa vie personnelle est au cœur de son œuvre, fait de ce premier grand critique musical, et premier grand chef d’orchestre français, une figure unique du monde artistique.

Afficher plusNé en 1803 dans la petite ville de La Côte-Saint-André, près de Grenoble en Isère, Berlioz se révèle un enfant doué, que son père médecin éduque personnellement. Ayant très peu de contact avec la musique durant son enfance, il en conçoit néanmoins une passion par l’écoute de chants religieux, de l’orchestre d’harmonie local, et la pratique d’une méthode de flûte. Son père l’autorise à prendre des cours de musique et d’apprentissage du chant et de la guitare, mais lui refuse le piano, de peur de le voir se détourner de véritables études. L’adolescent compose quelques pièces de musique de chambre et des mélodies. À vingt ans, il est persuadé de son avenir de compositeur, alors même que son père le destine à la médecine.

Envoyé à Paris pour ses études médicales, il ne les suit qu’en s’inscrivant parallèlement au Conservatoire. L’arrivée dans la capitale est alors la véritable découverte pour Berlioz du pouvoir de la musique : il entend pour la première fois un opéra et de la musique symphonique, et le choc est extraordinaire : “Je jurai, en sortant de l’Opéra, que, malgré père, mère, oncles, tantes, grands-parents et amis, je serai musicien !”. Les cours qu’il prend dès 1823 auprès de Lesueur, le grand maître de l’époque révolutionnaire, et la présence assidue aux représentations musicales de la capitale, qui font de lui un admirateur de Gluck, Weber et Spontini, lui forgent des certitudes et provoquent chez lui des éclairs de génie naissant. En 1825, il compose une Messe Solennelle d’un format gigantesque, et parvient à la faire jouer à Saint-Roch devant un parterre de musiciens et de critiques. Pour la première fois, il entend sa propre musique, écrite après seulement dix-huit mois d’études de composition. Berlioz et l’auditoire sont stupéfaits, et Lesueur le prend dans ses bras : “Morbleu vous ne serez ni médecin ni apothicaire, mais un grand compositeur ; vous avez du génie !”.

Son destin est maintenant fixé. Il abandonne les études de médecine, ce qui le coupe violemment de sa famille pour des décennies. Les découvertes des symphonies de Beethoven et du Faust de Goethe le marquent profondément. Mais c’est surtout la représentation d’Hamlet de Shakespeare qui le fascine en 1827, et l’interprète d’Ophélie, l’actrice anglaise Harriet Smithson, dont il tombe instantanément amoureux. Malgré les déclarations enflammées d’Hector durant trois années, elle ne daigne pas répondre à ses avances, ce qui plonge Berlioz dans une dépression amoureuse du plus haut délire ! Il écrit dans cet état de demi-démence sa Symphonie Fantastique, “épisode de la vie d’un artiste”, créée en 1830, véritable révolution symphonique et manifeste du romantisme musical, qui connaît un très grand succès. Lors de la reprise en 1832, Harriet y est amenée sans en avoir vraiment compris le sujet : toute la salle où parade l’“Armée des Romantiques” (Hugo, Chopin, Liszt, Paganini, Heine, George Sand, Dumas, Vigny, Théophile Gautier !) n’a d’yeux que pour elle durant la représentation, et Berlioz jouant les timbales est fanatisé en la fixant du regard ! Elle découvre soudain que c’est elle, “l’idée fixe” ! Le concert est un triomphe et elle tombe enfin dans ses bras… Vite mariés, les Berlioz vivent leurs premières années de bonheur avec la naissance du petit Louis (1834).

Tentant à quatre reprises le concours du Prix de Rome, Hector échoue régulièrement par son refus de se plier aux cadres académiques (l’une de ses œuvres est déclarée “inexécutable” par le jury !), n’emportant enfin le prix qu’en 1830, en pleine Révolution de Juillet. Le séjour romain lui donne de nombreux sujets pour ses œuvres futures, mais permet surtout une maturation de sa réflexion sur la musique et l’orchestre. Dès son retour à Paris, et son triomphe de 1832, sa carrière se développe. Il devient vite le plus brillant et le plus précis des critiques musicaux, ce qui lui permet de gagner enfin sa vie. La création de sa symphonie dramatique Harold en Italie en 1834 confirme son succès, puis surtout la commande officielle de sa Grande Messe des Morts exécutée aux Invalides en 1837 devant un parterre officiel exceptionnel. Avec ses quatre-cents exécutants, Berlioz déclenche un tonnerre ahurissant dans son tableau apocalyptique du Jugement Dernier : quatre fanfares de cuivres se répondent en un écho dantesque dans le Tuba Mirum et le Dies Irae, créant une architecture sonore jamais imaginée jusque-là, colossale ! “La musique était belle et bizarre, sauvage, convulsive et douloureuse” écrit Alfred de Vigny.

Apres la genèse inaboutie d’un projet d’opéra en 1826, Les Francs Juges (dont l’ouverture est conservée), la création en 1838 de son premier opéra Benvenuto Cellini à l’Opéra de Paris, commande pleine de promesses et se terminant par des cabales, est un échec : l’œuvre désarçonne les musiciens et le public, sa modernité ne correspondant pas aux attentes, et l’institution souveraine faisant payer à Berlioz ses attaques systématiques comme critique… Berlioz abattu se rattrape par un concert dans la salle du Conservatoire, où sa Fantastique et Harold en Italie remportent un succès inouï. Paganini, destinataire d’Harold (mais qui avait refusé de créer cette œuvre qui le décontenançait) monte sur le plateau et se mettant à genoux il baise la main de Berlioz en l’appelant “le Beethoven vivant”, avant de lui adresser un don inespéré de vingt-mille francs permettant à Hector de se sortir des dettes où le plongent régulièrement l’organisation de ses propres concerts.

Berlioz tient sa revanche avec sa symphonie dramatique Roméo et Juliette en 1839, menant lui-même dans le moindre détail la préparation de tous les interprètes par des répétitions partielles qui permettent une précision extraordinaire de l’interprétation, et un triomphe sans précédent qui récompense “la volonté inébranlable et persistante” de Berlioz (Théophile Gautier). Roméo “ouvre à la musique une carrière inconnue”, et fait “un effet écrasant” sur le jeune Wagner ! Pour les dix ans de la Révolution de 1830, Berlioz créée en 1840 en commande officielle sa Symphonie Funèbre et Triomphale, “grande et noble de la première à la dernière note” écrit Wagner.

Dès 1835 Berlioz a pris la décision de diriger lui-même ses œuvres (quand c’est possible…), son exigence n’étant que rarement satisfaite par les interprètes de l’époque. Il devient ainsi le meilleur chef d’orchestre de son temps, selon tous les témoignages, et sait en quelques répétitions mener les formations qu’il dirige à un niveau supérieur. Son Traité d’instrumentation et d’orchestration, publié en 1844, révèle d’ailleurs un souci totalement nouveau, et donne une âme à chaque instrument de l’orchestre. Sa phrase d’introduction résume cette pensée visionnaire : “Tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de musique”.

Ne trouvant pas à Paris les postes officiels qui lui permettraient de vivre de son art, et ne supportant plus la déchéance de son épouse Harriett (l’actrice adulée de 1827 est maintenant minée par sa totale absence de la scène, et l’alcool), Berlioz s’exile : il part pour l’Allemagne en 1842 avec sa maîtresse la chanteuse Marie Recio (régulière interprète des Nuits d’Été que Berlioz vient de terminer) sans même prévenir Harriett ! S’ouvrent quinze années de tournées triomphales à l’étranger : Allemagne, Hongrie, Russie, Angleterre, Vienne, Prague, partout il interprète ses œuvres novatrices avec des orchestres qu’il doit reformater en un temps record, mais au bord de l’épuisement vient presque toujours un succès spectaculaire et une reconnaissance que Paris refuse trop souvent à l’auteur de l’Hymne à la France et d’une Marseillaise éblouissante.

En 1844 il dirige l’un de ses premiers “concerts monstres” pour l’Exposition Internationale de l’Industrie, réunissant plus de mille interprètes (quatre-cent-cinquante choristes, trente-six contrebasses, vingt-quatre cors !) devant huit-mille spectateurs : il devient l’homme du jour, à n’en point douter. En 1846, l’Opéra Comique présente sa Légende Dramatique La Damnation de Faust, “opéra sans costumes ni décors”, une œuvre qu’il travaille depuis ses Huit scènes de Faust de 1828 : mais cette forme d’oratorio dramatique désarçonne le public de l’Opéra-Comique, qui d’ailleurs ne se déplace pas (une demie salle !), l’absence de star dans la distribution et les conditions de la création (météo abominable, horaire de dimanche après-midi inopportun) conduisant à un échec cuisant. Berlioz en est profondément blessé. Les institutions parisiennes l’ostracisent : pas une note de Berlioz dans les séries de la Société des Concerts du Conservatoire entre 1833 et 1849 ! Épuisé physiquement et financièrement par l’obligation de monter seul ses concerts pour faire jouer ses œuvres à Paris, il reprend systématiquement le chemin de l’étranger où il est un héros. Le Docteur Berlioz son père, si longtemps opposé à sa carrière musicale, meurt en juillet 1848 sans jamais avoir entendu une œuvre de son fils…

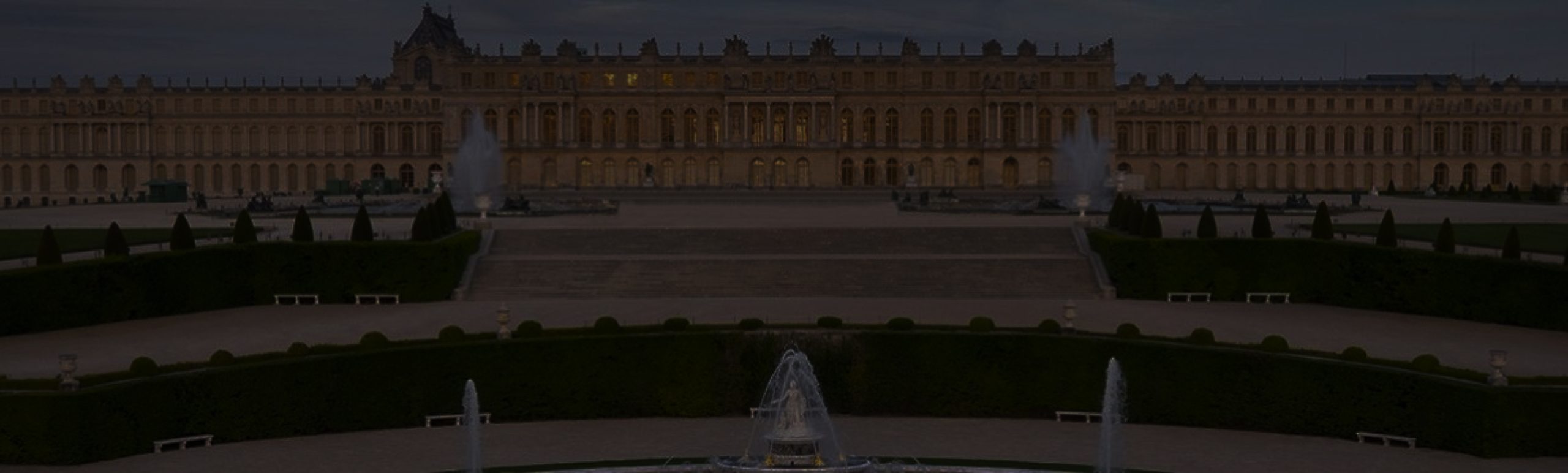

Le concert que donne Berlioz à l’Opéra Royal de Versailles fait figure d’exception : cette immense festivité du 29 octobre 1848, organisée pour l’Association des Artistes-Musiciens, est un geste politique fort de la Seconde République naissante, qui lui permet de réunir plus de quatre-cents musiciens pour un programme mêlant Beethoven, Gluck, Rossini, Weber, la Fête chez Capulet de son Roméo et Juliette, et la Marche Hongroise de son Faust. Dans “cette salle éblouissante où le public jusqu’ici n’avait été admis qu’une fois par Louis-Philippe”, Berlioz se félicite du concert qu’il a entièrement organisé devant tout le gouvernement et une salle enthousiaste, tout en ayant refusé cinq-cents personnes.

Sa trilogie sacrée L’Enfance du Christ (commencée comme un canular en 1850) est créée avec succès à Paris en 1854, l’année de la mort d’Harriet Smithson et du mariage avec Marie Recio, devenue sa collaboratrice. L’inauguration de l’Exposition Universelle de 1855 voit la première de son Te Deum à l’Eglise Saint-Eustache, avec neuf-cents exécutants, véritable triomphe d’une œuvre qui réaffirme la place unique de Berlioz dans la vie musicale.

C’est dans un contexte de tournées à l’étranger que naît le projet des Troyens. Voulant créer un opéra “dans le style de Shakespeare” s’inspirant de l’Enéide de Virgile, Berlioz entame en 1856 l’écriture du livret et la composition de cette œuvre aux proportions gigantesques, bientôt divisée en deux soirées : La Prise de Troie et Les Troyens à Carthage, cette seconde partie étant créée en 1863 au Théâtre Lyrique de Paris. Berlioz ne devait jamais entendre la première soirée de son vivant… Cet ouvrage à l’instrumentation fantastique, conçu sur le modèle de la tragédie lyrique (inspirée par Gluck), cumule les difficultés d’interprétation, les traits de génie dans l’écriture, mais ne cède jamais au charme facile de beaucoup de compositions contemporaines. Ces traits visionnaires et cette complexité rendent cette œuvre majeure bien éloignée des préoccupations de l’Opéra de Paris : si la création de 1863 est bien accueillie, elle est un renoncement et un calvaire pour Berlioz qui a dû subir d’incroyables pressions, coupes dans l’œuvre, suppressions de répétitions qui ont transformé la soirée de première en parcours du combattant. L’intégralité des Troyens devra attendre : Karlsruhe en 1890, Paris en 1921 (avec coupes), mais surtout Londres en 1957 avec l’œuvre jouée en une seule soirée, comme le voulait Berlioz. Composé au moment où Wagner écrit Tristan et Isolde, Les Troyens est à l’opposé du chef-d’œuvre wagnérien : Berlioz, l’unique compositeur vivant que Wagner admire, y fait cependant figure de “passéiste” pour le choix d’une forme du siècle précédent… Malgré vingt-deux représentations, Berlioz est dominé par l’envie “d’envoyer au diable tout !”

Après la version d’Orphée et Eurydice de Gluck qu’il réalise en 1859 à destination de Pauline Viardot, Berlioz compose son opéra-comique Béatrice et Benedict (inspiré de “Beaucoup de bruit pour rien” de Shakespeare), créé à Baden-Baden en 1862, partition volontairement à contre-courant de tous les héroïsmes berlioziens…

La mort de Marie Recio en 1862, puis de son cher fils Louis en 1867, achèvent de faire rendre les armes à Berlioz, persuadé de l’ingratitude de la vie pour son destin, personnel comme musical, n’ayant “ni le grand soleil du public, ni la douce ombre de l’intimité” (Liszt). Le grand concert qu’il donne en 1866 à Vienne, le 16 décembre, jour anniversaire de la naissance de Beethoven, porte la Damnation de Faust au triomphe, Berlioz étant rappelé douze fois dans la Redoutensaal remplie de trois-mille spectateurs. Il en conçoit sans doute une revanche de plus sur l’échec parisien : Vienne le fête comme un maître, ses œuvres sont maintenant jouées partout, de Copenhague à New York, mais Berlioz est malade et fatigué. Le succès est international, mais il vient trop tard… Une tournée de chef d’orchestre invité à Saint Pétersbourg puis Moscou, dans l’hiver russe 1867-68, est menée contre toute attente, Berlioz ne se levant de son lit que pour des concerts acclamés et des réceptions fastueuses : toute la jeune école russe s’imprègne de ce maître de l’orchestre qui fait briller ses œuvres, comme Beethoven ou Gluck. Mais il est littéralement épuisé et fait ses adieux à l’orchestre de Saint Pétersbourg en lui offrant la paire de cymbales antiques qu’il utilisait partout depuis 1839 pour son Roméo : sa carrière de chef est officiellement achevée. Revenu à Paris il décline et s’éteint le 8 mars 1869 après des semaines d’apathie. Ses derniers mots, à peine audibles, résument sa vie : “Enfin on va jouer ma musique…”

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir